Akten und Akteneinsicht

Akten sind für die Aufarbeitung von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen von grosser Bedeutung. Für die Forschung bilden Akten neben Gesprächen mit Betroffenen eine zentrale Informationsquelle, um die Praktiken von Behörden, Gerichten und Institutionen zu untersuchen. Auch Betroffene haben das Recht, ihre Akten einzusehen. Wenn sie beim Bundesamt für Justiz ein Gesuch für einen Solidaritätsbeitrag stellen, können Akten das erlittene Unrecht belegen.

Rechtliche Grundlagen der Akteneinsicht

Im Zusammenhang mit den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 ist das Recht auf Akteneinsicht seit 2017 im AFZFG geregelt. Grundlage für die Akteneinsicht bilden zudem die Datenschutz- und Archivgesetze von Bund und Kantonen. Gemäss dem AFZFG unterstützen die kantonalen Anlaufstellen und die kantonalen Archive den Betroffenen bei der Suche nach ihren Akten. Die Betroffenen sollen einen einfachen und kostenlosen Zugang zu ihren Akten erhalten. Sie haben auch das Recht, einen sogenannten Bestreitungsvermerk anzubringen, wenn sie die Inhalte berichtigen möchten. Angehörige können die Akten ebenfalls einsehen, sofern die betroffene Person zustimmt oder bereits verstorben ist. Das AFZFG hält zudem fest, dass Akten zu den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen aufbewahrt werden müssen.

Chancen und Risiken der Akteneinsicht für Betroffene

Betroffene verlangen aus unterschiedlichen Gründen Einsicht in ihre Akten. Die einen wollen mehr über die Vergangenheit erfahren, andere suchen nach Angehörigen oder möchten wissen, wer für ihre Wegnahme aus der Familie verantwortlich war oder warum sie kein Gehör fanden. Nicht selten sind die Akten die einzigen materiellen Zeugnisse, die aus ihrer Kindheit geblieben sind. Akten können auch wichtige biografische Angaben enthalten.

Die Akteneinsicht ist für viele Betroffene jedoch eine zwiespältige Angelegenheit. Die Lektüre ist zeitaufwendig und oft ist es schwierig, den roten Faden in Hunderten von Aktenseiten zu finden. Von manchen Betroffenen sind nur wenige Akten überliefert und es bleiben grosse Lücken. Zudem sind viele Vorgänge unklar und der Kontext muss mit grossem Aufwand erschlossen werden. Inhalt und Umfang der Akten können sehr unterschiedlich sein, je nachdem wer die Dokumente damals erstellte. Meist werden die Akten an verschiedenen Stellen aufbewahrt und müssen zusammengetragen werden. In den von Archiven oder Institutionen ausgehändigten Kopien der Akten sind teilweise auch Namen oder ganze Passagen geschwärzt, weil Interessen von Dritten geschützt werden müssen. Es ist deshalb wichtig, dass ausgehändigte Aktenkopien erläutert werden.

Schliesslich beinhalten die Akten auch abwertende Beurteilungen der betroffenen Personen. Die Betroffenen werden als «Psychopathen» und «Schwachsinnige» bezeichnet, anderen wird etwa «krankhafte Lügenhaftigkeit» unterstellt oder insbesondere jungen Frauen eine «sittliche Gefährdung» zugeschrieben. Solche Zuschreibungen können auch Jahrzehnte später noch Verletzungen verursachen sowie Angst vor erneuten behördlichen Eingriffen auslösen. Die Forschung hat zudem gezeigt, dass die Lektüre einer solch gewalttätigen Sprache zu Retraumatisierungen führen kann. Eine Begleitung durch Angehörige, Fachpersonen oder Anlaufstellen ist deshalb wichtig.

Stigmatisierung und Diskriminierung durch Aktenführung

Akten waren und sind ein wichtiges Instrument der Verwaltung. Zum einen gewähren Akten Rechtssicherheit, weil sie staatliches Handeln und behördliche Entscheide nachvollziehbar machen. Zum anderen können Akten aber auch durch diskriminierende Formulierungen und negative Aussagen über Personen zu deren Stigmatisierung beitragen. Dies kann zu folgenschweren Benachteiligungen führen, wie etwa einer ungerechtfertigten Anordnung einer Beistandschaft. Akten bilden nicht nur Handlungen ab, sie schaffen auch Realitäten. Sie bildeten die Grundlage für wegweisende Entscheidungen. So trafen etwa die damals zuständigen Vormundschaftsbehörden oder Gerichte ihre Entscheide hauptsächlich aufgrund von Berichten involvierter Stellen oder Vernehmlassungen von Amtspersonen, wiederholt auch ohne die betroffene Person selbst angehört zu haben.

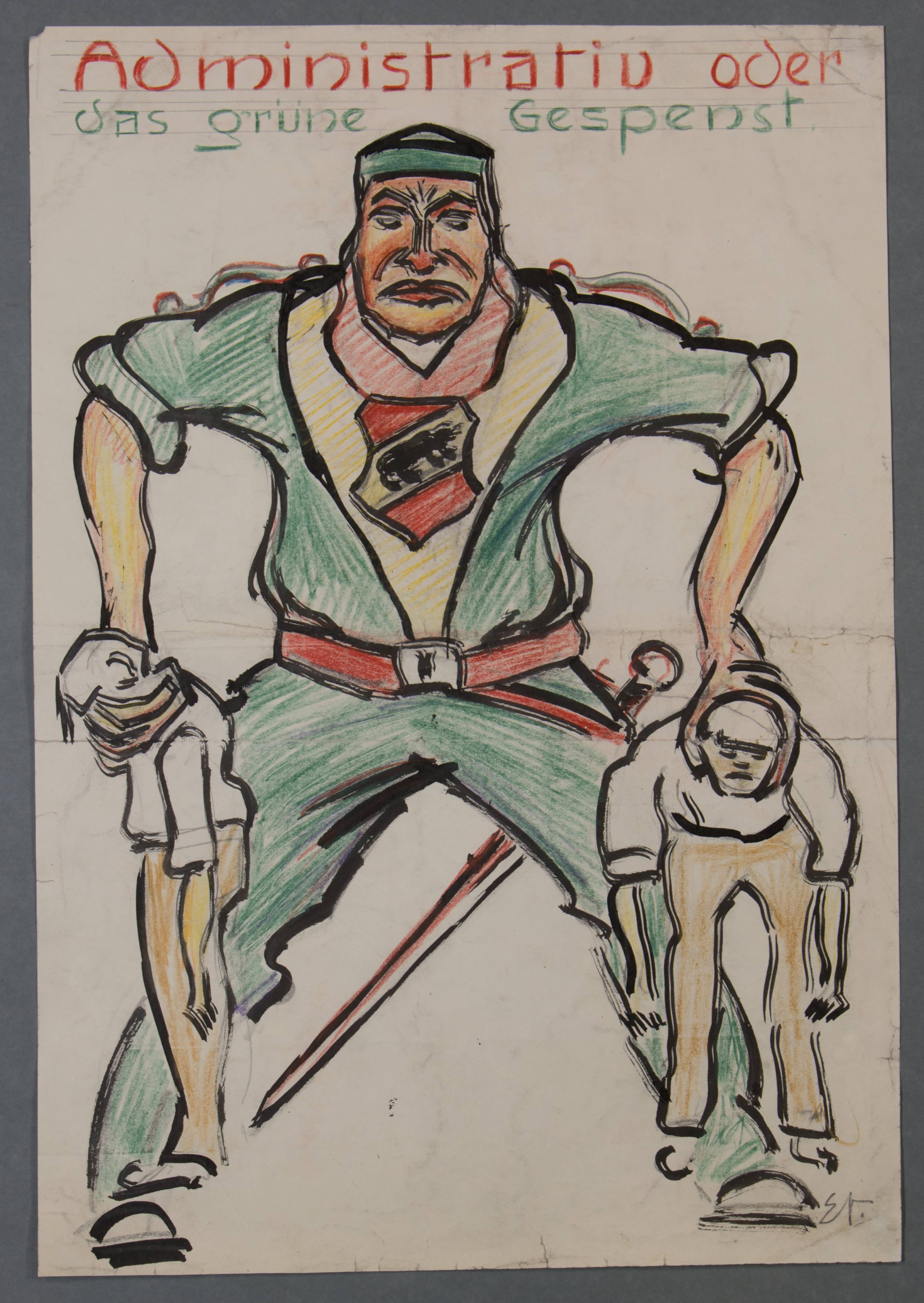

Administrativ oder das grüne Gespenst. Witzwiler Illustrierte, 1. Jahrgang Dezember 1929.

Ein internierter Künstler erzählt mit bunten Karikaturen vom Alltag in der Arbeitsanstalt Witzwil. Es handelt sich vermutlich um Emil Rudolf Neuenschwander, welcher wegen "liederlichem Lebenswandel" mehrmals administrativ versorgt wurde.

Bild: vermutlich Emil Rudolph Neuenschwander. Quelle: Witzwiler-Illustrierte (Vorlagen, Arbeiten von Gefangenen), Jahrgang 1, Dezember 1929, Staatsarchiv des Kantons Bern, BB 4.2.248.

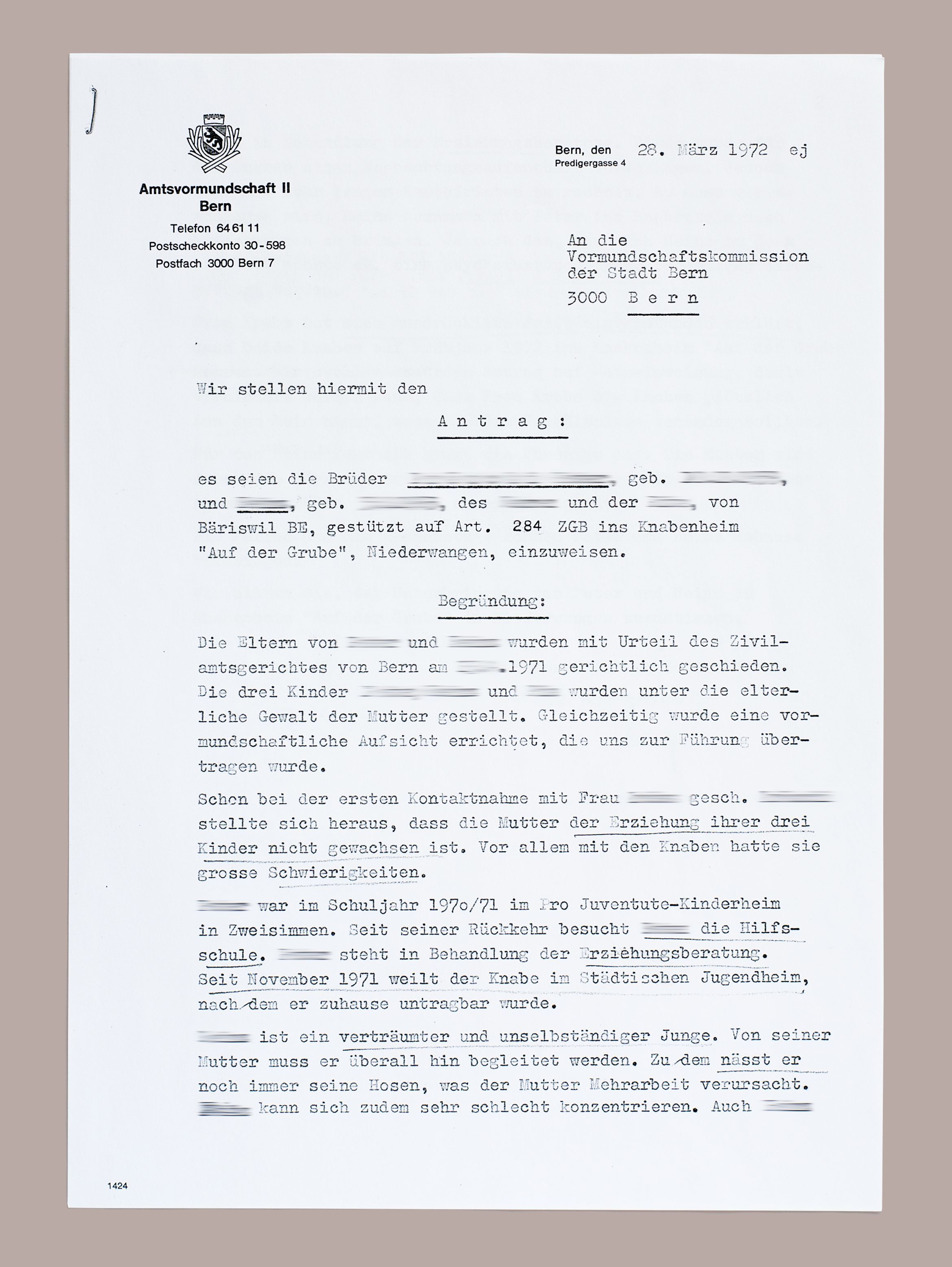

Vormundschaftlicher Wegnahmeentscheid der Amtsvormundschaft Bern, 1972, Seite 1.

Quelle: Privatbesitz.

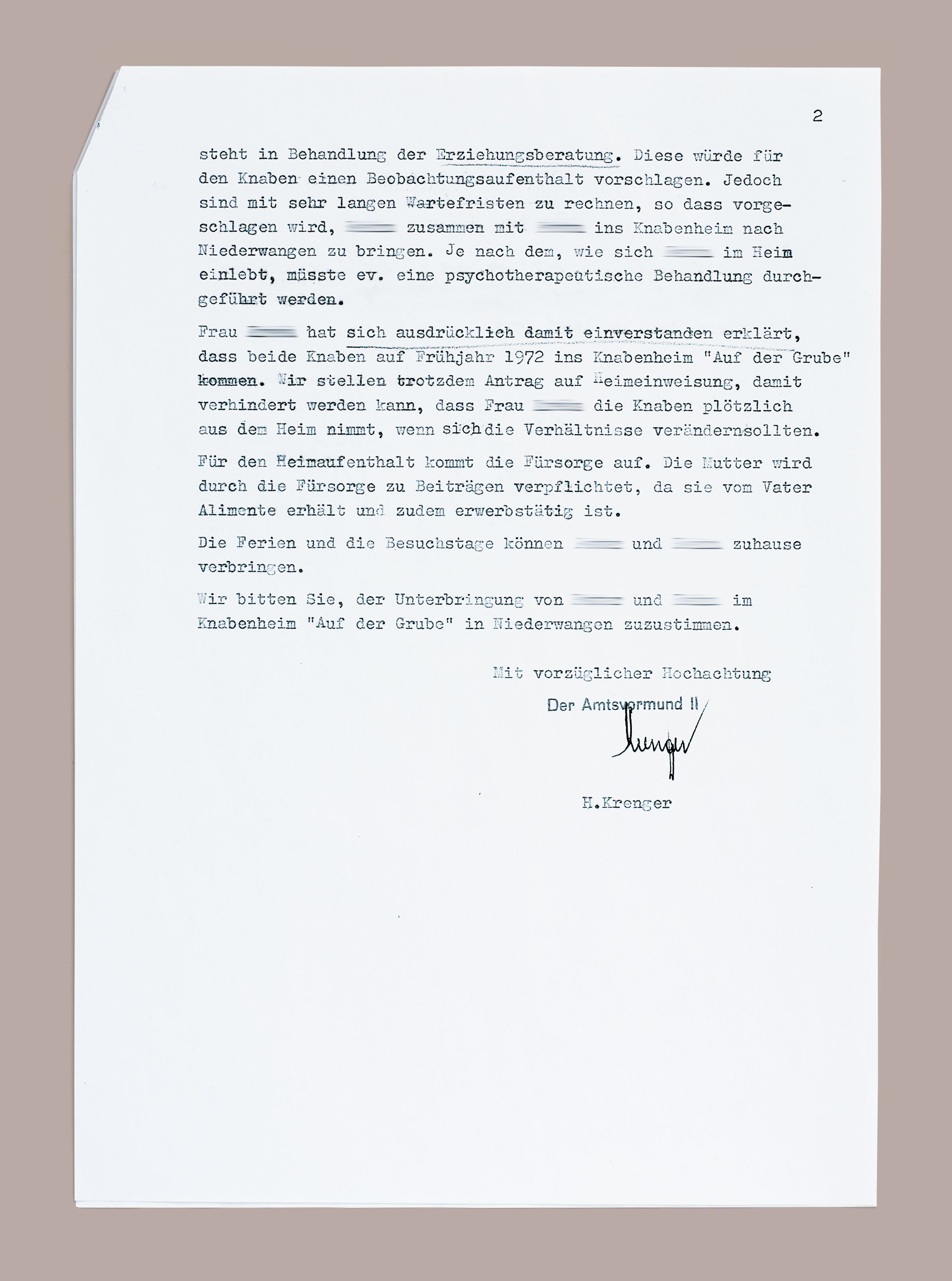

Vormundschaftlicher Wegnahmeentscheid der Amtsvormundschaft Bern, 1972, Seite 2.

Quelle: Privatbesitz.

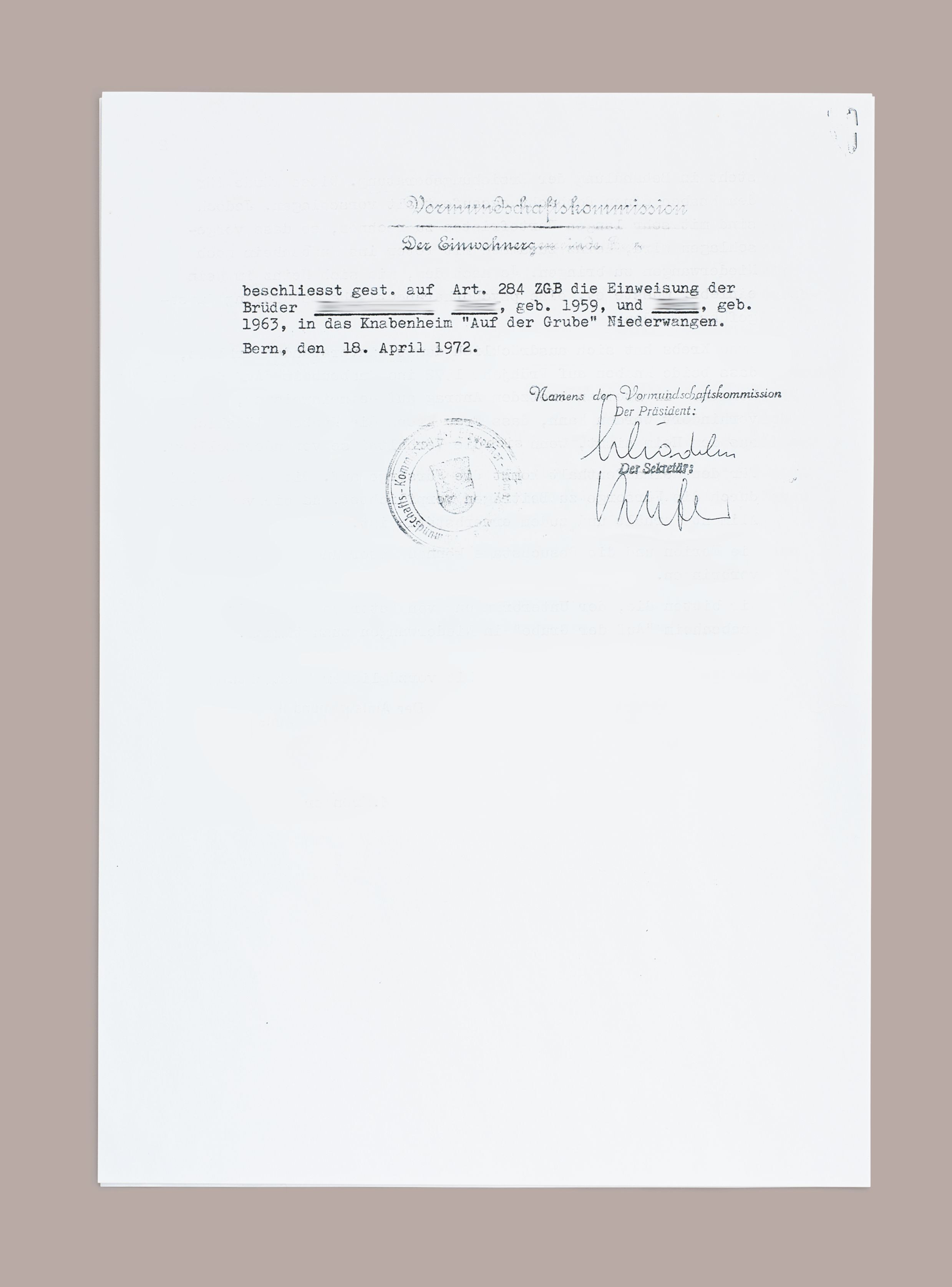

Vormundschaftlicher Wegnahmeentscheid der Amtsvormundschaft Bern, 1972, Seite 3.

Quelle: Privatbesitz.

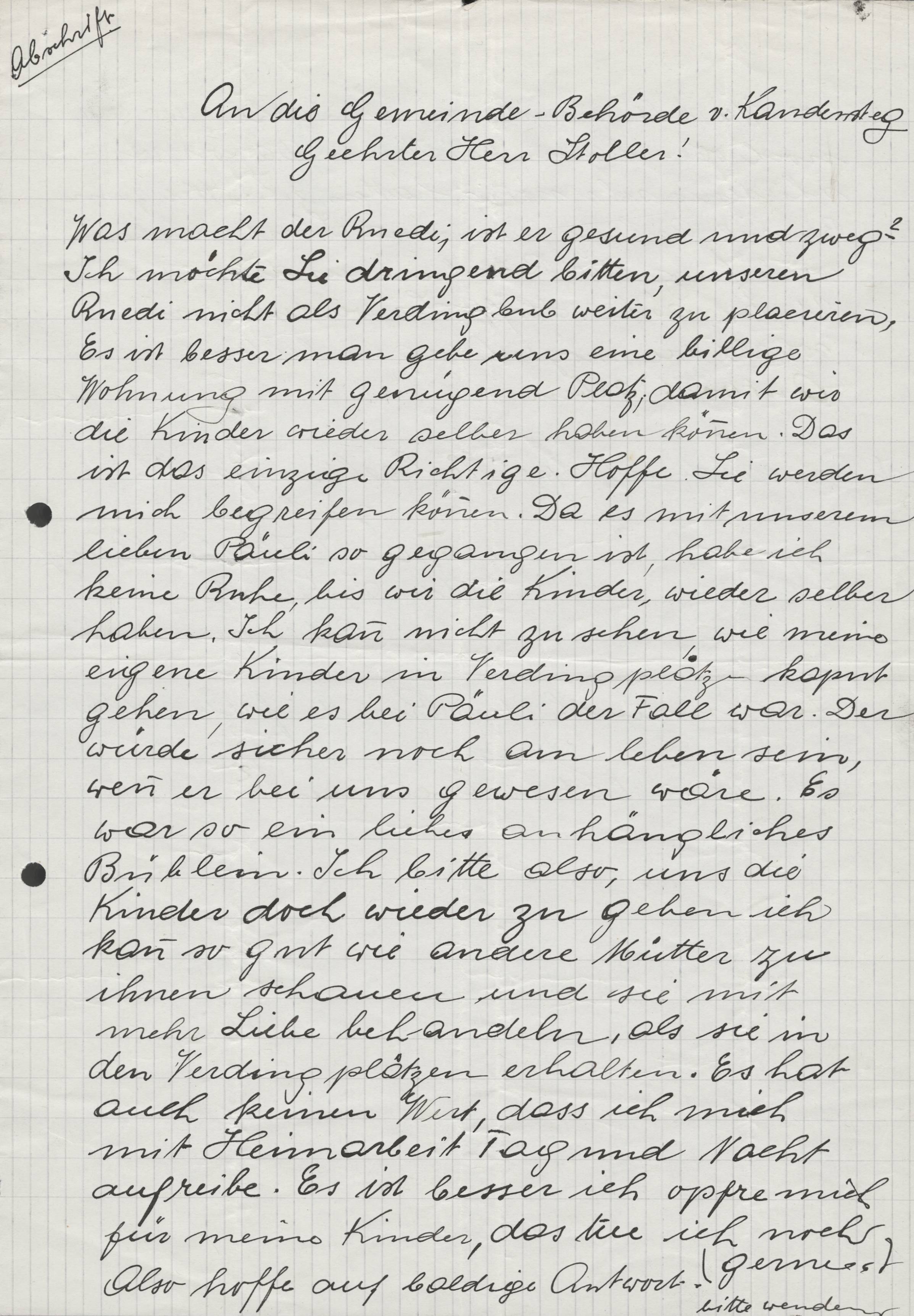

Brief einer Mutter, 1945.

Abschrift einers Briefes einer Mutter, deren Kind verdingt wurde und starb.

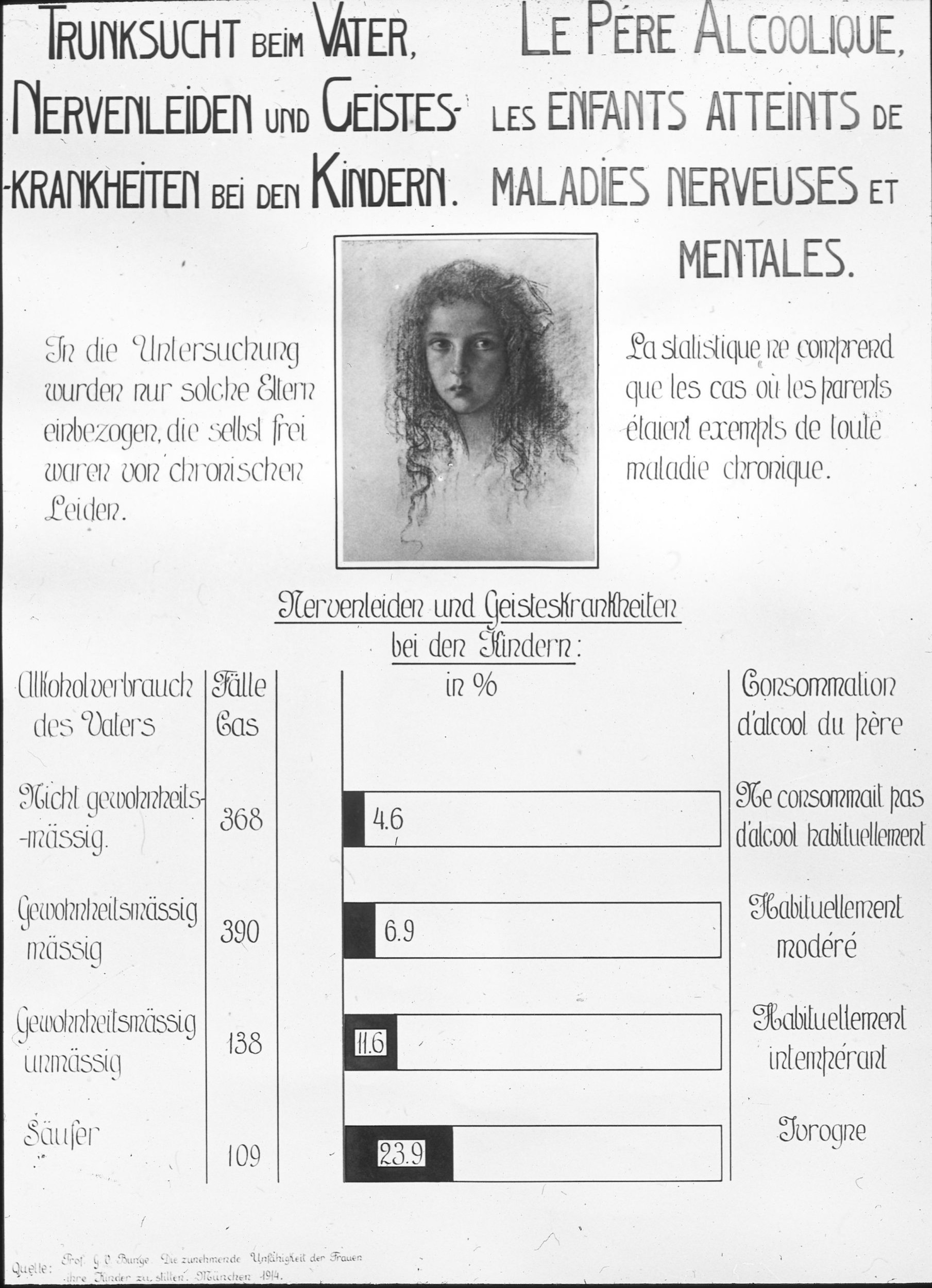

Nervenleiden und Geisteskrankheiten bei den Kindern. 1930.

Diaserie zum Thema Säuglingspflege. "Trunksucht beim Vater, Nervenleiden und Geisteskrankheiten bei den Kindern. In die Untersuchung wurden nur solche Eltern einbezogen, die selbst frei waren von chronischen Leiden". Grafik zu "Nervenleiden und Geisteskrankheiten bei den Kindern in %" abhängig vom "Alkoholverbrauch des Vaters".

In den Akten, die zwischen Behörden, Vormunden und Heimen zirkulierten, wurden Vermutungen rasch zu vermeintlichen Tatsachen. Das hing auch damit zusammen, dass das Recht auf Akteneinsicht lange Zeit restriktiv gehandhabt wurde. Es war also kaum möglich, solche negativen Aussagen zu korrigieren oder Mutmassungen zu berichtigen, weil die Betroffenen keine Kenntnisse davon hatten, was in den Akten über sie stand. Zugleich «begleiteten» sie die Akten ungewollt und oft unwissentlich von Ort zu Ort und konnten jederzeit relevant werden.

Akteneinsicht im Wandel

Heute hat jede Person Anspruch darauf, die eigenen Akten sowie amtliche Dokumente einzusehen. Damit soll die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Verwaltungstätigkeit gewährleistet werden. Für Akten, die Personendaten enthalten, gelten besondere Schutzbestimmungen. Wollen Dritte Zugang zu solchen Akten, braucht es eine Begründung und in vielen Fällen auch die Zustimmung der betroffenen Person.

In der Vergangenheit wurde der Schutz von Personendaten aber auch geltend gemacht, um Forschung zu verhindern oder einzuschränken. Auch viele Betroffene, die auf der Suche nach Antworten zu Fragen zu ihrer Lebensgeschichte waren, stiessen während Jahrzehnten auf verschlossene Türen. Erst in jüngerer Zeit wurden Rechtsgrundlagen geschaffen, welche die Aktenführung und Akteneinsicht klar regeln. Das Recht auf Akteneinsicht gilt für zivil-, straf- und verwaltungsrechtliche Verfahren. Es ist Teil des rechtlichen Gehörs und wird von der Bundesverfassung geschützt.

Trotzdem können Betroffene auch heute noch auf Schwierigkeiten stossen, wenn sie Akteneinsicht beantragen. Eine Einsichtnahme wird verweigert oder Betroffenen wird gesagt, dass keine Akten mehr vorhanden seien. Dann ist es wichtig, eine schriftliche Begründung zu verlangen und bei den kantonalen Anlaufstellen oder den Staatsarchiven Hilfe zu holen. Vielleicht wurden die Akten tatsächlich vernichtet. Vielleicht sind Bestände von Archiven aber einfach noch nicht erschlossen oder es fehlen die Kenntnisse von historischen Bezeichnungen. Die Staatsarchive übernehmen es in solchen Fällen, für Betroffene bei kommunalen Behörden und privaten Institutionen anzufragen, Überlieferungslücken zu klären und über rechtliche Grundlagen aufzuklären.