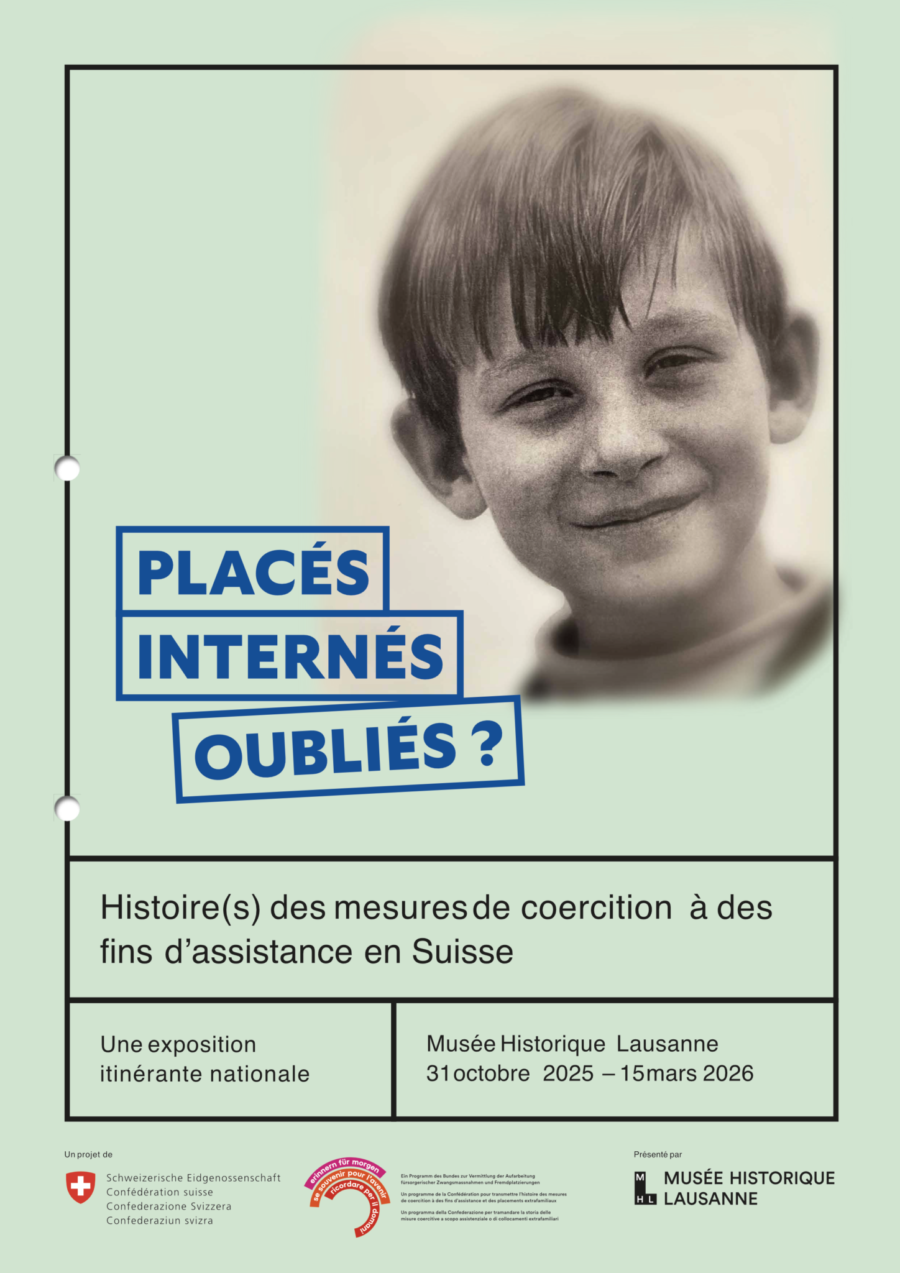

Wanderausstellung «Versorgt, verdingt, vergessen? Geschichte(n) von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen in der Schweiz»

Am 30. Oktober 2025 startet die nationale Wanderausstellung «VERSORGT, VERDINGT, VERGESSEN?». Sie beleuchtet die Schweizer Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen und ihrer Aufarbeitung und trägt sie in alle Landesregionen.

Die Ausstellung «VERSORGT, VERDINGT, VERGESSEN? Geschichte(n) von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen in der Schweiz» erlaubt einen vielstimmigen und zugleich wissenschaftlich fundierten Zugang zu diesem Kapitel der Schweizer Geschichte, welches das Leben von vielen Menschen stark geprägt hat.

Sie eröffnet Räume zum Nachdenken und bietet unterschiedliche Zugänge zum Thema: Die Besuchenden begegnen persönlichen Lebensgeschichten von Betroffenen und erhalten einen Einblick in den langen Weg politischen Aufarbeitung. Sie erfahren, wie es zu den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen kommen konnte und welche Folgen sie bis heute haben. Und sie sind eingeladen, sich die Frage zu stellen: Lässt sich vergangenes Unrecht wiedergutmachen? Und was können wir tun, damit sich diese Geschichte nicht wiederholt?

Die Ausstellung ist Teil des Programms «Erinnern für Morgen».

Die Ausstellung

Das erste Wort in der Ausstellung haben Betroffene: In einer audiovisuellen Collage aus dem Fernseh-Archiv wird erfahrbar, wie sie ihre Stimmen erhoben und Gehör und die Anerkennung des ihnen widerfahrenen Unrechts einforderten.

Ein Mahnmal in Form eines Archives wider das Vergessen erlaubt es, die Dimensionen der behördlichen Massnahmen zu erfassen wie auch Einzelschicksalen zu begegnen. Hunderte Schubladen stehen stellvertretend für die hunderttausenden Kinder und Erwachsenen, die von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen betroffen waren. Einige sind geöffnet und enthalten Steckbriefe von Lebensgeschichten von Betroffenen. Einzelne Biografien werden an Archivtischen ausführlicher erzählt. Die immersiven Stationen sind so gestaltet, dass eine würdige Begegnung möglich wird und eine Auseinandersetzung auf persönlicher Ebene stattfinden kann.

Die Lebensgeschichte sind eingebettet in drei informative Installationen zu den verschiedenen Massnahmen, zu ihrem rechtlichen Kontext und zur schweizerischen Anstaltslandschaft. Anhand ausgewählter historischer Dokumente aus Medien, Politik und Kultur werden zudem kritische Stimmen zum System der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und seinen Missständen exemplarisch sichtbar gemacht.

Die offiziellen Bitten des Bundesrats um Entschuldigung für das geschehene Unrecht stehen am Anfang einer Timeline, die bis in die Gegenwart führt. Sie zeigt die Meilensteine der (erinnerungs-)politischen und wissenschaftlichen Aufarbeitung bis heute. Und sie macht deutlich: Die Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen wirkt bis in die Gegenwart. Die Aufarbeitung ist ein gesellschaftlicher und politischer Prozess, der immer noch andauert.

Die Ausstellung wirft viele Fragen auf: Welche Folgen haben die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen für die Betroffenen bis heute? Lässt sich vergangenes Unrecht wiedergutmachen? Was können wir tun, damit sich diese Geschichte nicht wiederholt? Die Grundfragen, welche die Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen aufwirft, sind zeitlos. Sie werden in einem Forum mittels Videoinstallation multiperspektivisch und unter Einbezug des Publikums verhandelt. In diesem Ausstellungsteil wird auch ein Spotlicht auf die Grundrechte in der Bundesverfassung gelegt.

Das letzte Wort haben die Betroffenen: Lässt sich das Erlebte wieder gut machen? Und was wünschen sie sich für die Zukunft? Ambivalente Antworten und Zukunftswünsche begleiten die Besucherinnen und Besucher hinaus in die Gegenwart.

Vermittlungsangebot für Schulen

Für Schulklassen gibt es ein geführtes Vermittlungsangebot: Die Ausstellung zeichnet sich durch eine lebensweltliche Nähe aus, die auch Jugendliche inhaltlich anspricht und emotional berührt. Schulklassen der Sekundarstufen I und II können sich mit dem Ausstellungsthema und den Lebensgeschichten der Betroffenen in Form eines dialogischen Rundgangs auseinandersetzen.

Nach einer thematischen Einführung erkunden die Jugendlichen die Ausstellung zu zweit, ausgehend von einer ausgewählten Lebensgeschichte und entlang einer Fragestellung. Ihre Erkenntnisse bringen Sie anschliessend in einem moderierten Austausch ein.

Für die Vor- und Nachbereitung des Ausstellungsbesuchs stehen didaktische Materialien zur Verfügung.

Das geführte Vermittlungsangebot für Schulen kann direkt bei den jeweiligen Ausstellungsorten gebucht werden. Aktuell: Musée Historique Lausanne

Die Ausstellungsorte

Die Ausstellung wird an folgenden Standorten gezeigt:

- Oktober 2025 bis März 2026 im Musée Historique Lausanne

- Mai 2026 bis Oktober 2026 im Museum Luzern

- Dezember 2026 bis Mai 2027 im Museum zu Allerheiligen Schaffhausen

- Mai 2027 bis Oktober 2027 im Castelgrande Bellinzona

- November 2027 bis Februar 2028 im Kornhausforum Bern

An den Ausstellungsorten finden jeweils verschiedene regionale Rahmenveranstaltungen statt.

Medien

- Medienmitteilung EJPD vom 30. Oktober 2025 zur Eröffnung der Ausstellung

- Fotos der Ausstellung von David Harnisch und Gabriel Design