Folgen für Betroffene

Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen hatten für Betroffene sehr häufig einschneidende Folgen, die ihr Leben dauerhaft prägen und auch Auswirkungen auf die nachkommenden Generationen haben. Viele Betroffene haben bis heute gesundheitliche oder finanzielle Probleme oder leiden unter sozialer Ausgrenzung. Die erneute Einschränkung oder gar der Verlust der Selbstbestimmung z.B. infolge einer möglichen Pflegebedürftigkeit im Alter, macht ihnen Sorgen.

Gewaltsame Eingriffe in das Leben von Menschen

Betroffene erlebten im Laufe ihres Lebens oft mehrere Formen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen: Sie wurden als Kinder ihren Eltern weggenommen, wuchsen in Heimen und Pflegefamilien auf, wurden häufig mehrfach umplatziert, von Fachpersonen begutachtet, Sonderklassen zugeteilt und teilweise als Erwachsene administrativ versorgt. Manchmal erlebten Kinder und Jugendliche bereits in der Herkunftsfamilie häusliche Gewalt. Statt Familien in schwierigen Situationen zu unterstützen, wurden sie von Behörden aufgelöst. Der Kontakt zu den Eltern wurde vielfach unterbunden und Geschwister voneinander getrennt.

Viele dieser Menschen erlebten grosses Leid. Sie konnten nicht mit ihrer Familie aufwachsen, wurden als Arbeitskräfte ausgebeutet und erlebten in den Heimen, Pflege- und Adoptivfamilien Vernachlässigung und schwere Formen von Gewalt: Sie wurden geschlagen, gedemütigt, viele von ihnen auch sexuell missbraucht und gar in den Suizid getrieben. Ein Grossteil konnte keine ordentliche Schulbildung absolvieren, geschweige denn einen Beruf erlernen. Es kam auch zu Zwangsmedikationen und Zwangssterilisationen, und Heiraten wurden verhindert.

Die Gegenwart der Vergangenheit

Aus den Lebensgeschichten vieler Betroffener geht zudem hervor, wie einsam und isoliert sie waren und teilweise auch heute noch sind. Ihr Leben war nach der Entlassung aus dem Heim, dem Freiheitsentzug oder der Aufhebung der Vormundschaft oft schwierig. Viele hatten keinen Kontakt mehr zur Familie, waren in der beruflichen Tätigkeit eingeschränkt und litten unter seelischen oder körperlichen Beschwerden als Folge der erlebten Gewalt. Hinzu kamen gesellschaftliche Vorurteile, fehlende soziale Beziehungen und eingeschränktes Wissen über den Alltag ausserhalb von Institutionen.

Betroffene erzählen, dass es ihnen teilweise bis heute schwerfällt, Vertrauen zu anderen Personen aufzubauen oder eine Beziehung einzugehen. Familienangehörige standen ihnen als Fremde gegenüber und blieben es manchmal auch. In den Akten finden sich häufig herabwürdigende Beschreibungen ihrer Person oder ihrer Familie. Die Akten sind aber oft die einzigen Erinnerungsstücke aus ihrer Kindheit.

Die Vergangenheit holte Betroffene immer wieder ein, zum Beispiel, wenn sie sich für eine Stelle bewarben und einen Lebenslauf präsentieren mussten oder wenn die Eltern an der Hochzeit fehlten. Bis heute ist die Stigmatisierung gross und viele Situationen sind mit Scham behaftet. Das hat auch mit den Orten und Institutionen zu tun, in denen sie untergebracht waren: den Erziehungsheimen, Zwangsarbeitsanstalten, psychiatrischen Kliniken und Gefängnissen.

Auswirkungen auf nachkommende Generationen

Das Erlebte hat auch direkte Auswirkungen auf Angehörige, Freundschaften und Liebesbeziehungen. Geringe Einkommen, hohe Gesundheitskosten und fehlende positive Vorbilder belasteten auch im späteren Leben die Familien der Betroffenen. Deren Kinder erzählen, dass sie die Eltern als distanziert, gefühlsarm oder teilweise gewalttätig erlebten. Wiederholt erwähnen Betroffene der zweiten Generation auch, dass die Eltern mit ihnen nicht oder erst in neuerer Zeit über das erfahrene Leid und Unrecht sprechen können. Nämlich erst dann als für sie spürbar und erlebbar wurde, dass viele andere Betroffene ähnliche Erfahrungen machten.

Lebenslange Benachteiligung

Die wissenschaftliche Aufarbeitung bekräftigt die Einschätzung von Betroffenen, dass sie oft ein Leben lang benachteiligt sind. Mit dem Solidaritätsbeitrag von 25'000 Franken wird das begangene Unrecht zwar im Sinne eines symbolischen Zeichens der gesellschaftlichen Solidarität anerkannt und die einmalige Auszahlung ermöglicht vielen, sich erstmals in ihrem Leben einen grösseren Wunsch zu erfüllen. Ein Solidaritätsbeitrag ist jedoch keine Entschädigungszahlung, die die Lebensumstände nachhaltig verbessern könnte. Beiträge des Bundes oder der Kantone sowie die Unterstützung durch kantonale Anlaufstellen können nicht alle Bedürfnisse der Betroffenen abdecken. Viele Betroffene wünschen sich eine längerfristige Unterstützung. Gerade im Alter, wenn Betroffene auf Betreuung angewiesen sind oder gar ein Eintritt in ein Alters- oder Pflegeheim bevorsteht, können Betroffene erneut mit negativen Erlebnissen in der Vergangenheit konfrontiert werden. Auch der Kontakt mit Behörden wie etwa der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde oder eine medizinische Untersuchung kann eine grosse Herausforderung sein, weil sie sich aufgrund ihrer früheren Erfahrungen solchen Fachpersonen ausgeliefert oder von ihnen nicht ernst genommen fühlen. Andere wünschen sich eine Unterstützung, weil sie ein schwieriges Verhältnis zu ihren Angehörigen oder belastete Beziehungen zu ihrem näheren Lebensumfeld haben. Auch für Betroffene der nachfolgenden Generationen gibt es erst wenige Angebote und Möglichkeiten zur gemeinsamen Aufarbeitung.

Ein selbstbestimmtes Leben als Ziel

Wie Betroffene ihre aktuelle Situation beurteilen, ist meist davon abhängig, ob sie trotz des erlittenen Leids und Unrechts ein Selbstwertgefühl aufbauen und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Dafür leisten die Betroffenen oft einen enormen Einsatz mit teilweise hohen Kosten für Ausbildung oder Therapien. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und den erlittenen Traumata bleibt für sehr viele ein lebenslanges Thema.

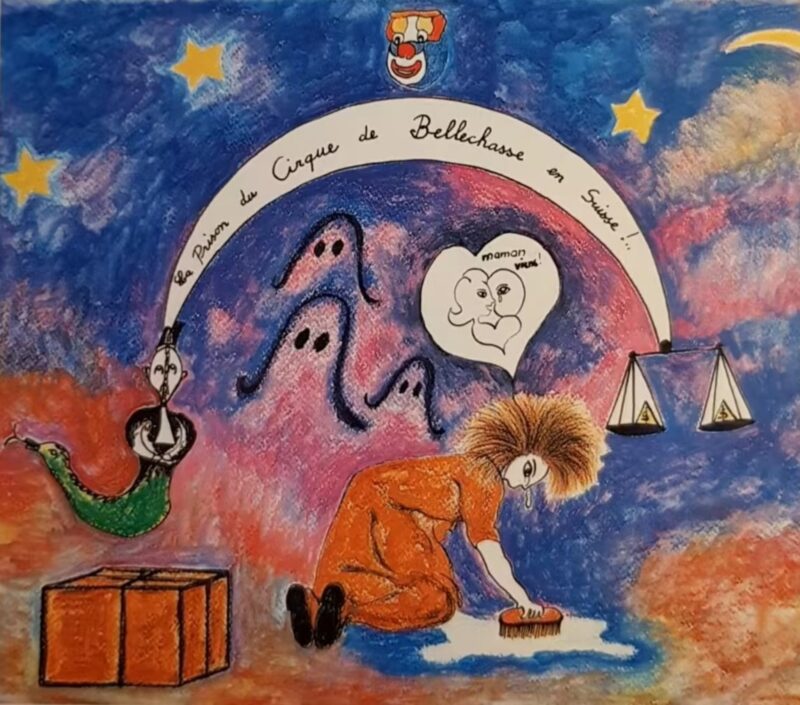

Umschlagbild der Autobiografie von Louisette Buchard-Molteni (1933-2004), welche sie 1995 unter dem Titel "Le tour de Suisse en cage, l'enfance volée de Louisette" (Deutsch: Die Tour de Suisse im Käfig, Louisettes gestohlene Kindheit) veröffentlichte. Louisette Buchard-Molteni setzte sich auf politischer, aktivistischer und künstlerischer Ebene gegen fürosrgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen ein.