Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Ein Überblick

Über viele Jahrzehnte griffen Behörden in der Schweiz mit sogenannten «fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen» tief in das Leben von hunderttausenden von Menschen ein. Die Massnahmen wurden im Namen der Fürsorge angeordnet, verursachten faktisch jedoch vielfach immenses Leid. Wo haben diese Massnahmen ihren Ursprung? Welche sozialpolitischen Leitvorstellungen prägten sie? Und wie veränderte sich die Praxis im Laufe der Zeit?

Der Begriff der «fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen» ist ein Sammelbegriff. Er bezeichnet verschiedene Massnahmen, die vom 19. Jahrhundert bis in die 1970er-Jahre angewandt wurden, manchmal auch noch länger. Das Ziel war es, Armut zu bekämpfen und soziale Ordnung herzustellen. Von solchen Eingriffen betroffen waren Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie waren zum Teil schlimmster psychischer, körperlicher und sexualisierter Gewalt ausgesetzt, erlitten Hunger, gesundheitliche Vernachlässigung oder wurden wirtschaftlich ausgebeutet.

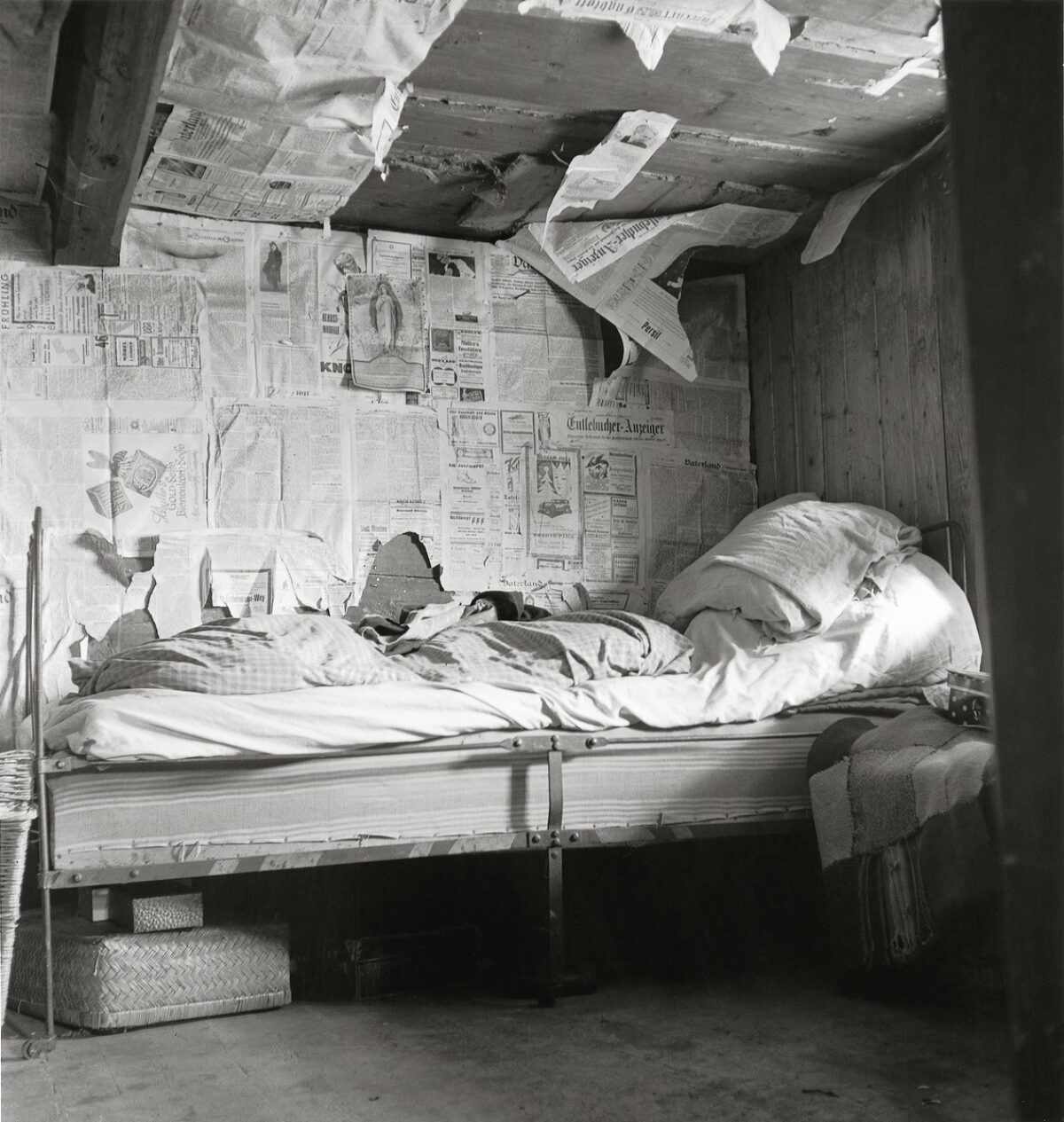

Zu den häufigsten Massnahmen gehörte die Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, «Erziehungsanstalten» oder Pflegefamilien. Manche von ihnen mussten als sogenannte «Verdingkinder» auf Bauernhöfen oder in anderen Betrieben schwerste Arbeit leisten. Damit konnten die Fürsorgekosten niedrig gehalten werden. Auch wurden Zwangsadoptionen angeordnet: Gegen den Willen von Müttern oder durch Druck auf sie, einer Adoption zuzustimmen, wurden Kinder dauerhaft von ihren Familien getrennt. Ebenso stellte die zwangsweise Unterbringung Erwachsener in sogenannten «Armenhäusern», «Arbeitserziehungsanstalten» oder psychiatrischen Kliniken eine gängige Form fürsorgerischer Zwangsmassnahmen dar. Solche Einweisungen von Erwachsenen und Minderjährigen in geschlossene Einrichtungen wurden als «administrative Versorgung» bezeichnet, womit eine behördliche Massnahme gemeint ist, die meist ohne gerichtlichen Entscheid erfolgte und einen schweren Eingriff in die persönliche Freiheit bedeutete. Darüber hinaus gehörten Zwangsabtreibungen, Zwangssterilisationen sowie medikamentöse und psychiatrische Zwangsbehandlungen zu den Eingriffen, die im Rahmen fürsorgerischer Zwangsmassnahmen vorgenommen wurden.

Stark betroffen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen war die jenische Bevölkerung. Als systematisch verfolgte Minderheit war sie gezielten Eingriffen ausgesetzt, mit denen die Zerstörung ihrer Lebensweise beabsichtigt war. Das staatliche Vorgehen gegen die Jenischen wird heute als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» eingestuft.

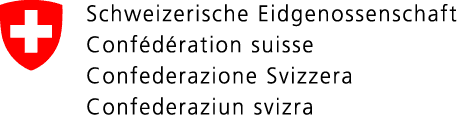

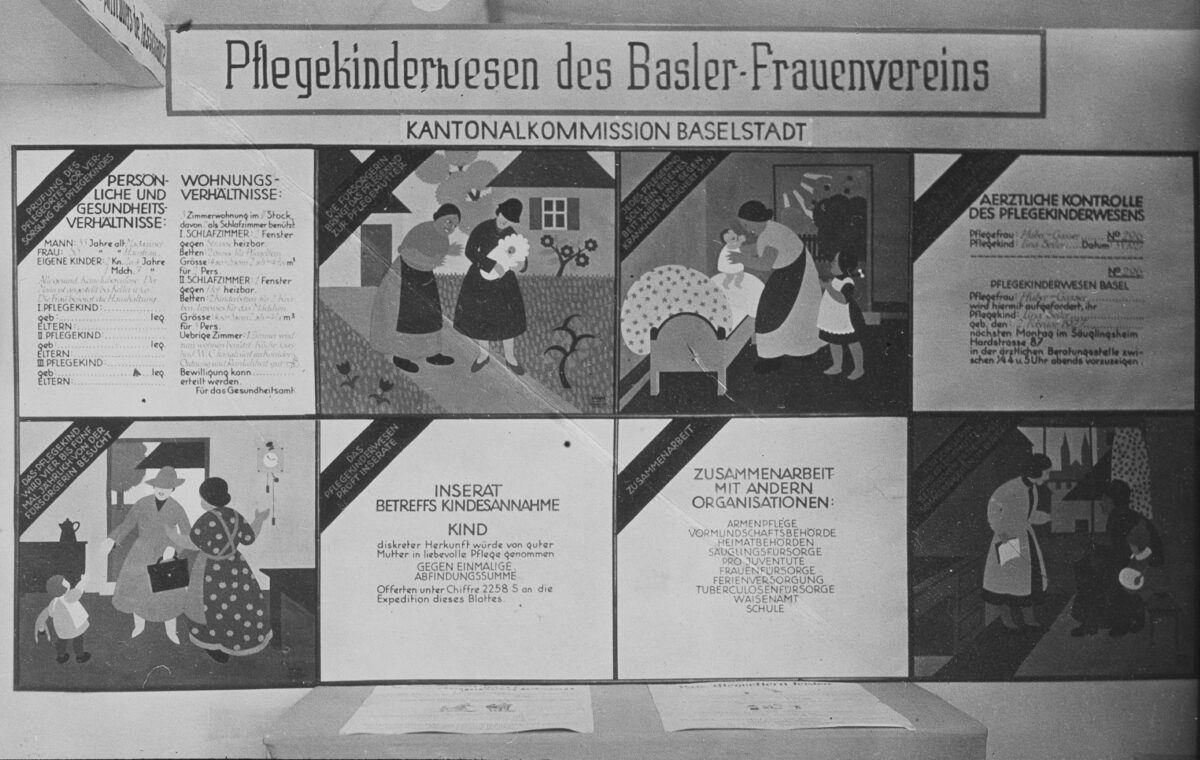

Nicht immer wurden Fremdplatzierungen von einer Behörde angeordnet. Viele Eltern, die in Not waren, sahen sich selbst gezwungen, ihre Kinder in ein Heim zu geben oder sie als Arbeitskraft wegzugeben, oder sie wurden von Autoritätspersonen aus ihrem nahen Umfeld (wie z.B. dem Pfarrer) unter Druck gesetzt, einer Fremdplatzierung zuzustimmen. Armut war in der Schweiz bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet und auch deutlich sichtbar.

Wurzeln im kantonalen Armenrecht des 19. Jahrhunderts

Fürsorgerische Zwangsmassnahmen hatten ihre Wurzeln im kantonalen Armenrecht des 19. Jahrhunderts. Sie entsprachen dem damaligen Verständnis, wie Armut zu bekämpfen sei. Im Armengesetz des Kantons Graubünden von 1857 hiess es beispielsweise, dass Kinder den Eltern entzogen werden konnten, wenn eine Familie von der Fürsorge (heute Sozialhilfe) unterstützt wurde und die Kinder aus Sicht der Behörden nicht ordnungsgemäss erzogen und betreut waren. Ein weiteres Beispiel ist das Armengesetz des Kantons Bern von 1884. Es bestimmte, dass Erwachsene in eine «Arbeitserziehungsanstalt» eingewiesen werden konnten, wenn sie als «liederlich», «arbeitsscheu» oder «trunksüchtig» eingestuft wurden; so die damals verwendete, moralisierende und diskriminierende Sprache. In diesen Einrichtungen sollten die Menschen unter Zwang «Arbeitswillen» erlernen.

Viele Menschen erlebten im Laufe ihres Lebens mehrere fürsorgerische Zwangsmassnahmen. Die Praxis war von Unberechenbarkeit und Willkür geprägt; die Betroffenen wussten oft nicht, wann sie mit einem Eingriff zu rechnen hatten. Häufig wurden dabei Familien durch das Auseinanderreissen ihrer Mitglieder für immer zerstört.

Erweiterte Eingriffsmöglichkeiten mit dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch

Ab 1912 bildete das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) die zentrale Rechtsgrundlage für fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Das ZGB bildete die Grundlage dafür, dass Behörden den Eltern das Sorgerecht entziehen und Kinder fremdplatzieren, Erwachsene entmündigen oder in «Anstalten» versorgen konnten. Mit der Zeit wurden solche Massnahmen zunehmend auch vorsorglich angeordnet. Etwa dann, wenn eine Familie zwar noch keine finanzielle Unterstützung bezog, die Behörden aber fürchteten, dass dies künftig der Fall sein könnte. Da viele kantonale Gesetze weiterhin in Kraft waren, entstand eine unübersichtliche Rechtslage.

Die Behörden, die die Entscheide fällten, bestanden oft aus Laien und waren für ihre anspruchsvolle Aufgabe nicht speziell ausgebildet. Dennoch hatten sie einen grossen Entscheidungs- und Handlungsspielraum und damit viel Macht. Kaum jemand überprüfte ihre Beschlüsse. Oft beurteilten sie die Menschen und ihr Verhalten nach moralischen Kriterien. Sie bezichtigten jemanden beispielsweise, zu «bequem» zu sein, um einen Haushalt ordentlich zu führen. Dabei übersahen sie, dass manche Eltern nur ein geringes Einkommen und zu wenig Zeit für die Kinderbetreuung hatten und dass hohe Mietzinsen viele Familien zwangen, in engen, ungesunden und baufälligen Wohnungen zu leben.

Bürgerlich-patriarchales Familienmodell

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch war von einem Parlament verabschiedet worden, das mehrheitlich ein bürgerlich-patriarchales Familienmodell vertrat. Dies verankerten die Parlamentarier im Gesetz. Der Vater galt als Familienernährer und die Mutter sollte für Haushalt und Kinder sorgen. Auch die Praxis der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen war davon geprägt: Erzielte ein Familienvater keinen ausreichenden Verdienst, konnte die Einweisung in eine «Arbeitserziehungsanstalt» drohen. Frauen wurden häufig nach sogenannt «sittlichen» Kriterien beurteilt. Eine unverheiratete Mutter beispielsweise galt in weiten Teilen der Gesellschaft als Schande. Sie und ihre Kinder wurden als minderwertig betrachtet. Hinzu kam, dass eine alleinerziehende Mutter meist nicht über die nötigen Mittel verfügte, um für sich und ihr Kind zu sorgen, und es mangelte an Angeboten zur Kinderbetreuung. So wurden ausserehelich geborene Kinder häufig fremdplatziert. Auch Kinder aus geschiedenen Ehen hatten ein grosses Risiko, von ihren Eltern getrennt zu werden. Denn eine Scheidung galt als persönliches und moralisches Versagen. Deshalb befanden es Behörden häufig für notwendig, die Kinder, die sie als «Scheidungswaisen» bezeichneten, in ein Heim oder eine Pflegefamilie zu geben.

Autoritäre Grundhaltung und soziale Hierarchien

Die Behörden handelten ausgesprochen autoritär. Erwachsene wurden nur selten nach ihren Bedürfnissen gefragt; Kinder und Jugendliche so gut wie nie. Moderne Ansätze der Sozialen Arbeit, die von einem gleichberechtigteren Fürsorgeverständnis ausgingen, sollten sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erst allmählich durchsetzen. Auch hatten die Betroffenen kaum rechtliche Möglichkeiten, sich gegen eine fürsorgerische Zwangsmassnahme oder Fremdplatzierung zu wehren. In ein paar wenigen Kantonen gab es zwar die Möglichkeit, mit einer Beschwerde an ein Gericht zu gelangen. Doch die Forschung hat gezeigt, dass solche Verfahren kaum vorkamen und selten erfolgreich waren. Dafür gab es unterschiedliche Gründe: Betroffene wussten zum Beispiel nicht, welche Beschwerdemöglichkeiten sie hatten. Auch fehlten ihnen in der Regel die finanziellen Mittel, um eine Anwältin oder einen Anwalt beizuziehen. So wurde über die Praxis der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen die Ungleichheit in der Gesellschaft aufrechterhalten. Anstatt betroffene Menschen zu stärken, wurden sie vielfach zusätzlich ausgegrenzt und stigmatisiert. Soziale Hierarchien bestanden fort.

Wer trägt die Verantwortung?

Zahlreiche Personen, Behörden und Institutionen waren an der Praxis der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen beteiligt. Dazu gehörten jene, die die Gesetze erliessen und jene, die die Entscheide fällten. Letzteres waren häufig lokale Behörden, zum Beispiel Vormundschaftsbehörden. Auch Institutionen wie Heime, «Erziehungsanstalten», psychiatrische Kliniken oder die zahlreichen sogenannten «Kinderversorgungsvereine» (zum Beispiel das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» oder das «Seraphische Liebeswerk») waren Teil des Systems. Viele Behörden vernachlässigten zudem bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein die gesetzlichen Vorgaben zur Kontrolle und Aufsicht von Pflegeplätzen. Hinzu kam, dass gemäss dem Strafrecht Anstaltspersonal oder auch Eltern bei schwerer Gewalt oder Missbrauch hätten bestraft werden müssen. Doch Strafverfahren kamen nur selten zustande. Und auch diese garantierten nicht, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfuhr. Die Justiz konnte einseitig und zu Ungunsten der Betroffenen entscheiden. Häufig verhinderten auch enge personelle Verflechtungen eine unabhängige Sichtweise. Eine zentrale Rolle spielten auch die Kirchen. Sie betrieben Einrichtungen und stellten Personal für Heime oder «Anstalten». Sie galten als moralische Autorität und unterstützten Praktiken der Zwangsfürsorge. Forschungsergebnisse zeigen zudem auf, dass strenge Moralvorstellungen und die kirchlichen Strukturen Missbrauch und Vertuschung begünstigten. Verantwortung kommt darüber hinaus der breiten Bevölkerung zu, die über weite Strecken schweigend zusah oder wegschaute.

Rückgang der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen nach dem Zweiten Weltkrieg

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war besonders geprägt von konservativen und autoritären Haltungen, wirtschaftlichen Krisen und Armut. Gesetzliche Absicherungen bei Krankheit, Unfall oder Erwerbslosigkeit fehlten weitgehend. Dies führte entsprechend dazu, dass in dieser Zeit besonders viele fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen veranlasst wurden.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die Zahl der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen immer mehr ab. Zu diesem Rückgang trugen der beispiellose wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg, die Einführung neuer Sozialversicherungen (wie z.B. die Alters- und Hinterlassenenversicherung/AHV im Jahr 1948) sowie die Ausweitung ambulanter Hilfs- und Beratungsangebote bei. Am Wirtschaftsboom wirkten ausländische Arbeitskräfte entscheidend mit. Während sich die Lebensverhältnisse vieler Schweizerinnen und Schweizer allmählich verbesserten, waren nun zunehmend Migrantinnen und Migranten von der repressiven Familienpolitik betroffen: Viele Familien wurden auseinandergerissen, weil Kinder nicht in die Schweiz einreisen durften oder hier im Versteckten oder in Heimen leben mussten.

Wie viele Menschen in der Schweiz insgesamt von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen betroffen waren, lässt sich heute nicht mehr ermitteln. Die Forschung geht von mehreren Hunderttausend aus.

Die 1970er-Jahre: Wertewandel und Ausweitung der Grundrechte

Die 1970er-Jahre bedeuteten für die Praxis der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen eine Phase des verstärkten Umbruchs. Es war eine Zeit, in der neue soziale Bewegungen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern herkömmliche Autoritäten und Herrschaftsverhältnisse in Frage stellten. Patriarchale Geschlechternormen wurden kritisiert und 1971 das Frauenstimm- und -wahlrecht eingeführt. Die Menschen verlangten nach vielfältigeren Lebensentwürfen und wollten freier leben. In der Dynamik dieser gesellschaftlichen Umbrüche entstanden Gruppierungen, die Kritik am Vollzug in geschlossenen Einrichtungen übten, zum Beispiel die Heimkampagne oder die Aktion Strafvollzug (ASTRA). Sie prangerten veraltete Strukturen, entwürdigende Strafpraktiken und Zwangsarbeit in «Erziehungsanstalten», Gefängnissen und Psychiatrien an. Auch wurden Zusammenschlüsse aktiv, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzten.

Von grosser Bedeutung war der Beitritt der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK im Jahr 1974. Die EMRK verbietet es, Menschen aus vagen Gründen wie drohender Fürsorgebedürftigkeit einzusperren. Das Regelwerk schreibt zudem vor, dass jeder Person, der die Freiheit entzogen wird, unverzüglich die Gründe dafür mitgeteilt werden müssen und sie die Anordnung der Massnahme durch ein unabhängiges Gericht überprüfen lassen kann. Um diese Vorgaben umzusetzen, führte die Schweiz 1981 im ZGB (und somit auf Bundesebene) einheitliche Regelungen zur fürsorgerischen Freiheitsentziehung (ab 2013: fürsorgerische Unterbringung) in stationären Einrichtungen ein.

In den 1970er-Jahren wurde auch das Kindesrecht des ZGB modernisiert. Ab 1978 erhielten beispielsweise unverheiratete Mütter das Sorgerecht für ihre Kinder. Bis das Vormundschaftsrecht des ZGB überarbeitet würde, sollte es jedoch noch einige Jahre dauern.

Frau auf einer Leiter beim Überschreiben eines Abstimmungsplakats der Frauenstimmrechtsgegner, vermutlich im Rahmen "Marsch auf Bern", 1969

"Wie lange wollen wir noch die Dorftrottel Europas sein?" und "Ins Museum mit den Verächtern der Menschenrechte", vermutlich im Rahmen "Marsch auf Bern")

Bild: unbekannt. Quelle: F Fc-0003-39, Schweizerisches Sozialarchiv.

1. Mai-Kundgebung in Bern 1976

Demonstrierende mit Transparenten gegen Strafvollzug, Marktgasse Bern

Bild: Hansueli Trachsel. Quelle: Foto-ID 150514, fotoCH, @Flavia Fall.

Transparent "Gegen die tötende Psychiatrie", 1980

Person im AJZ (Autonomes Jugendzentrum Zürich) malt ein Transparent mit dem Slogan "Gegen die tötende Psychiatrie", 12.07.1980

Der Weg in die Gegenwart

Die Bestimmungen, die das seit 1912 geltende Vormundschaftsrecht ersetzten, traten 2013 unter dem Begriff «Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR)» in Kraft. Eine zentrale Änderung bestand darin, dass seither in allen Kantonen nicht mehr Laienbehörden Massnahmen beschliessen, sondern interdisziplinär zusammengesetzte Fachgremien.

Ein weiterer Meilenstein zur Stärkung der Kinderrechte war die UN-Kinderrechtskonvention von 1989, welcher die Schweiz 1997 beitrat. Sie fordert, dass Kinder vor Missbrauch und Ausbeutung geschützt werden und als eigenständige Personen ernst genommen werden.

Die Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen zeigt, dass es lange als selbstverständlich galt, die persönlichen Rechte von gewissen Menschen massiv einzuschränken. Man wirkte entmündigend und kontrollierend auf sie ein, um Armut zu bekämpfen und die Gesellschaft zu ordnen. Ein grundlegendes Spannungsfeld zwischen Hilfe einerseits und Kontrolle andererseits prägt die Soziale Arbeit bis heute. Dieses immer wieder genau zu prüfen und fachlich zu reflektieren, bleibt ein wichtiges Thema. Bedeutsam ist zudem die Frage, was aus den vergangenen Persönlichkeitsverletzungen für den gegenwärtigen Umgang mit Grund- und Menschenrechten gelernt werden kann.