Kritik und Widerstand

Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen gerieten in der Vergangenheit wiederholt öffentlich in Kritik. Lange Zeit blieben es kritische Stimmen einzelner Personen, die wenig bewirken konnten. Erst als zu Beginn der 1970er-Jahre die Massenmedien die Kritik an Heimen, Gesetzen und Behördenpraxis aufgriffen, setzte ein breiter öffentlicher Diskurs ein. Auch der Widerstand von Betroffenen selbst verbesserte ihre eigene schwierige Situation lange Zeit kaum. Dass ihnen endlich Gehör geschenkt wurde, war eine wichtige Voraussetzung für die Aufarbeitung.

Missstände in Anstalten und fehlende Verteidigungsrechte

Einer der ersten und wichtigsten Kritiker des damaligen Fürsorgesystems war der Schriftsteller Carl Albert Loosli (1877–1959), der selbst in Heimen aufgewachsen war. Er forderte bereits in seinem 1924 erschienen Buch «Anstaltsleben» die Abschaffung der Anstalten. In den 1930er-Jahren prangerte Loosli in einem weiteren Buch und mehreren Artikeln zudem die «Administrativjustiz» als menschenrechtswidrig an. Loosli provozierte mit seiner Kritik die gesellschaftliche Elite. Gleichwohl setzte sich ab den 1940er-Jahren auch in juristischen Kreisen die Meinung durch, dass das «administrative Zwangsverordnungsrecht» reformbedürftig sei. Kritisiert wurde insbesondere, dass den Betroffenen die nötigen Verteidigungsrechte und Beschwerdemöglichkeiten vorenthalten wurden.

Auch andere kritisierten Missstände in den Institutionen bereits in den 1930er Jahren öffentlich. Zeitungen berichteten kritisch über Gewalt, Ausbeutung, sexuellen Missbrauch und gar vom tragischen Tod eines Pflegekindes. Die Misshandlungen von Kindern und Jugendlichen wurden aufgrund von Reportagen in den illustrierten Zeitschriften auch sichtbar. Die wohl bekanntesten Aufnahmen stammen von Paul Senn (1901–1953), der in seinen Reportagen das Leben der ländlichen Bevölkerung und von Personen dokumentierte, die sonst nicht im Rampenlicht standen. Fotografien wurden aber auch für Propagandazwecke benutzt, um die ärmlichen Verhältnisse von Familien zu problematisieren. So machten namhafte Schweizer Fotografen beispielsweise im Auftrag der Pro Juventute Bildberichte über jenische Kinder und ihre Familien. Diese mehrheitlich herabwürdigenden Berichte sollten die Bevölkerung von der Notwendigkeit der Kindswegnahmen überzeugen.

Schleppende Reformen und öffentliche Proteste

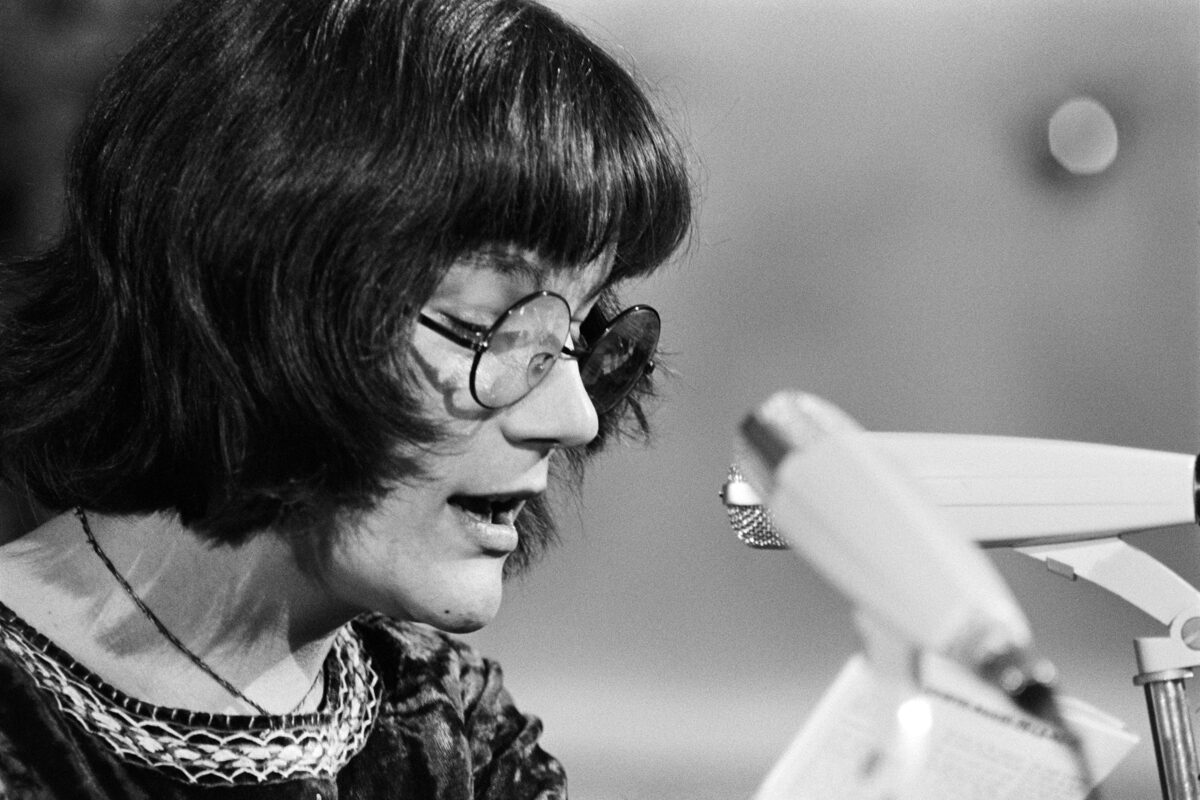

Hartnäckig hielten sich die Stimmen, welche die strukturell verursachten Missstände im Pflegekinderwesen als tragische Einzelfälle und Verfehlungen einzelner Akteurinnen und Akteure abtaten. Zunehmend fanden aber auch kritische Sichtweisen von Fachleuten immer mehr Beachtung, so zum Beispiel von der Kinderpsychiaterin Marie Meierhofer (1909–1998). Sie hatte aufgrund ihrer Forschungen in Säuglingsheimen in den 1950er- und 1960er-Jahren festgestellt, dass Kleinkinder in diesen Heimen schwere Vernachlässigungssymptome entwickelten.

Kritik am Pflegekinderwesen und am Massnahmenvollzug führte schliesslich zu rechtlichen und institutionellen Reformen. Um die Missstände zu beheben, waren bereits in den 1950er Jahren Vereinigungen wie etwa die Schweizerische Pflegekinder-Aktion gegründet worden. Dennoch verlief die Umsetzung nur schleppend. Fachkreise forderten insbesondere eine bessere Ausbildung und Entlöhnung des Personals und mehr finanzielle Mittel für Anstalten.

Erst der gesellschaftliche Umbruch 1968, das Aufkommen der Massenmedien und der Einfluss länderübergreifender Debatten ermöglichten es, Behörden und weitere Autoritäten zu hinterfragen. In verschiedenen Zeitschriften gerieten «Erziehungsanstalten» unter Beschuss und in die Schlagzeilen. In der Schweiz entstand zu Beginn der 1970er-Jahre wie zuvor in Deutschland eine soziale Bewegung. Die sogenannte «Heimkampagne» versuchte mit öffentlichen Protesten und teilweise spektakulären Befreiungsaktionen die Situation von Jugendlichen in Heimen zu verbessern. Die Situation veränderte sich aber für die Jugendlichen nur zögerlich, obwohl auch sie Widerstand leisteten.

Marie Meierhofer in dem nach ihr benannten Institut für Kinderforschung (Marie Meierhofer Institut für das Kind MMI) anlässlich ihres 75. Geburtstags im Jahr 1984.

Widerstand von Betroffenen war mit grossen Risiken verbunden

Schon immer gab es Betroffene, die sich mit Worten wehrten, versuchten zu fliehen oder in den Hungerstreik traten. Andere schrieben Briefe, legten Beschwerde ein und beauftragten Anwälte mit Rekursen. Doch ihre Argumente wurden kaum gehört oder gar als renitentes Verhalten ausgelegt. Setzten sich Betroffene zur Wehr, mussten sie mit Sanktionen rechnen. Zugleich war die Aussicht auf eine Verbesserung ihrer oft prekären Situation klein. Das zeigen ihre aktuellen Lebensberichte und ist in den Akten dokumentiert.

Der Rechtsschutz war in der Schweiz lange Zeit ungenügend. Die Rechtsmittelinstanzen entschieden in der Regel allein aufgrund der Akten und der Vernehmlassung von Behörden. Sie machten meist keine eigenen Abklärungen und bestätigten in der Regel die Entscheide der Vorinstanz. Es mangelte auch an Solidarität mit benachteiligten Menschen. Betroffene hatten häufig wenig Ressourcen. Es fehlten ihnen die Kenntnisse über ihre Rechte und meist auch die finanziellen Mittel für einen Rechtsbeistand.

Erfolglose Interventionen

Als Anwalt und Politiker setzte sich beispielsweise der Bündner Sozialdemokrat Gaudenz Canova (1887–1962) wiederholt für Betroffene ein. Er forderte, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Mit Psychiatern ging er hart ins Gericht. Deren Gutachten würden Patientinnen und Patienten willkürlich als «geisteskrank» und «dauernd internierungsbedürftig» erklären. Seine Interventionen scheiterten aber oft daran, dass medizinischen Fachpersonen eine hohe Deutungsmacht zukam. Ähnlich erging es öffentlich weniger bekannten Personen, die sich ebenfalls oft ehrenamtlich für Betroffene einsetzten. Darunter waren etwa Fürsorgerinnen, Pfarrer und Juristinnen. Sie mussten mit Verleumdungen und persönlichen Angriffen rechnen.

Langer Kampf um Aufarbeitung des Unrechts

Es dauerte lange Zeit, bis Betroffene nicht nur Gehör fanden, sondern ihren Aussagen auch Glauben geschenkt wurde. Immer mehr Betroffene machten den Staat rückwirkend für das erfahrene Unrecht und das ihnen zugefügte Leid verantwortlich. Eine der ersten unter ihnen war die jenische Schriftstellerin, Journalistin und politische Aktivistin Mariella Mehr (1947-2022). Sie legte nicht nur die erfahrene Gewalt in ihren Büchern schonungslos offen. Sie forderte von den Verantwortlichen auch die Anerkennung der Jenischen als Minderheit in der Schweiz und des an ihnen begangenen Unrechts. Der Bund begann sich ab den 1980ern für die Aufarbeitung des Unrechts an Jenischen und Sinti und für den Schutz der Minderheiten einzusetzen.

Seit den 1990er Jahren traten auch andere Betroffene von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vermehrt an die Öffentlichkeit. Sie erhoben ihre Stimme im Namen der vielen, die durch den Eingriff der Behörden in ihr Leben unvorstellbares Leid erlitten hatten. Dem beharrlichen Engagement von Betroffenen und ihrem Zusammenschluss in Organisationen ist es zu verdanken, dass die Öffentlichkeit und die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger Kenntnis vom Unrecht und Leid nahmen. Der persönliche Einsatz der Betroffenen war oft aufreibend und teilweise mit weiteren Stigmatisierungen und Ausgrenzungen verbunden. Ihre Zeugnisse und Berichte zeigen jedoch eindrücklich auf, dass es sich bei weitem nicht nur um Einzelfälle handelte und ermöglichten schliesslich eine umfassende Aufarbeitung auf nationaler Ebene.